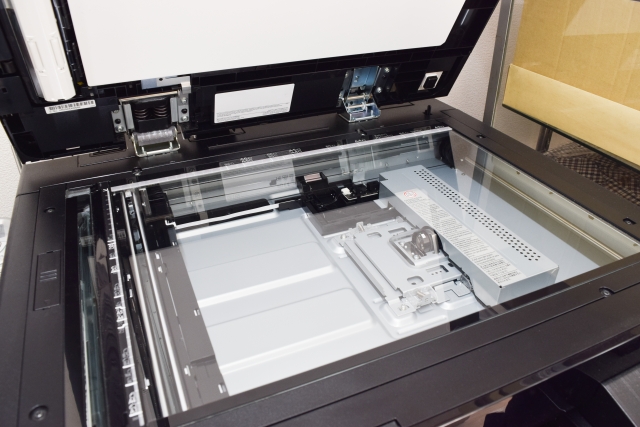

スキャニング品質を左右する“光源”という見えない主役 スキャニングは一見シンプルな作業に見えます…

電子化コラム

スキャンや電子化の基礎知識やコツ 、電子化にあたり注意点 などのお役立ちな豆知識をご紹介いたします。

福祉関係の仕事にスキャン代行が役立つ?

利用者情報・記録書類の安全なデジタル管理 福祉の現場では、利用者の基本情報、アセスメント記録、ケ…

モデル業界でもスキャン代行が役立つ?

ポートフォリオやブックの高品質デジタル化 モデル業界では、過去の撮影データ、雑誌掲載ページ、紙媒…

通信関係の仕事でスキャン代行が役立つ?

アナログ資料のデジタル化が急務となる通信業界 通信業界では、設備図面、施工記録、契約書類、保守点…

持続可能なエネルギーにもスキャン代行が役立つ?

再エネ事業の膨大な紙資料をデジタル化し、情報管理を最適化 太陽光、風力、地熱、バイオマスなど、持…

アニメ関係の仕事でスキャン代行が役立つ?

原画・絵コンテなどアナログ資料の長期保存とデジタル化 アニメ制作の現場では、原画・動画・絵コンテ…

スキャン代行がブライダル関係に役立つ所って?

思い出の資料を“形として残す”ためのデジタルアーカイブ 結婚式の準備では、両家の歴史や新郎新婦の…

スイーツ業界にもスキャン代行が役立つ?

手書きレシピ・製造ノートのデジタル化で技術継承が円滑に スイーツ業界では、職人が長年積み重ねてき…

映像技術が関わる仕事でスキャン代行の使い道とは?

映像資料のデジタル化とアーカイブ活用 映画やドキュメンタリー制作では、過去の写真、台本、絵コンテ…

観光業でスキャン代行が役立つ?

観光資源のデジタルアーカイブ化がもたらす価値 観光地には、古地図や歴史資料、パンフレット、文化財…

測量関係のお仕事をスキャン代行がサポートできる所って?

紙図面・野帳のデジタル化で“情報資産の再整備”を実現 測量業務では、過去の手書き野帳、境界図、地…

高速道路関係の仕事でスキャン代行が役立つ?

アナログ中心の資料を「未来に残す資産」へ 高速道路の現場では、開通当時の設計図面、工事記録、橋梁…

テレビ局の仕事にもスキャン代行が役立つ?

デジタルアーカイブ化の加速 テレビ局には、番組企画書・ロケ資料・過去の台本・写真・紙の契約書など…

天気関係の仕事ではスキャン代行がどのように役立つか

紙資料として残る膨大な観測データ 気象の世界では、日々収集される気温、降水量、風向風速、気圧など…

広報関係のお仕事において、スキャン代行が役立つ?

情報資産の「デジタル化」で広がる広報の可能性 広報担当者は、過去の広報誌、写真、新聞掲載記事、イ…

文房具メーカーでもスキャン代行が有効?

紙文化の中心にある文房具メーカーと“デジタル化”の波 文房具メーカーと聞くと、紙を使った仕事が中…

航空関係でスキャン代行が役立つ点とは?

航空業界における「スキャン代行」の価値 航空業界は、正確さと安全性を何よりも重視する業界です。整…

スキャン代行が楽器メーカーに役立つ?

楽器メーカーの膨大な紙資料 楽器メーカーには、設計図面、木材の選定記録、音響試験のデータ、開発メ…

ウェブデザイナーにおける、スキャン代行が役立つ所って?

ウェブデザインにおける「スキャン代行」という新しい効率化の形 近年、紙の資料や手描きデザインをデ…

車メーカーにおける、スキャン代行の利点って?

自動車産業と情報管理の転換期 自動車メーカーは今、電動化・自動運転・ソフトウェア開発といった技術…

化学の研究者にとってスキャン代行は有効?

化学研究と「スキャン代行」という新たな選択肢 近年、研究活動において「デジタル化」の波は加速度的…

栄養学に紙媒体スキャンは活用できる?

紙の資料が抱える課題 栄養学の分野では、論文・食品成分表・栄養指導計画書・献立表など、日々扱う資…

工業製品にスキャン代行を利用するメリットは?

紙図面が抱える製造現場の課題 製造業の現場では、長年にわたり紙の設計図や仕様書が使われてきました…

IT業界における、スキャン代行の良さって?

ペーパーレス化が進む一方で残る「紙の壁」 IT業界といえば、クラウド・AI・IoTなど、最先端の…

土木系の仕事でスキャン代行が役立つ所は?

紙図面と資料の山が抱える課題 土木業界では、設計図・測量図・施工計画書・現場日誌など、日々膨大な…